ケンコー 魚眼コンバージョンレンズ ― 2010年08月10日 11時10分36秒

今年のゴールデンウィークも終盤の5月4日、買い物の用事があり池袋へ行った時

池袋のキタムラでこいつを発見し、購入。

今まで使う機会が無かったので、今になってレポートしてます(汗)

池袋のキタムラでこいつを発見し、購入。

今まで使う機会が無かったので、今になってレポートしてます(汗)

確か今から30年以上前のフィルムカメラ時代に発売されていた物で、

35mm版の50mmレンズに装着すると円周魚眼、100mmレンズに装着すると

対角線魚眼として使えるアダプター。

付属品は本体とケースにカメラ装着用のアダプターリング(58mm径)に

当時の取扱説明書、説明書付きは今となると貴重だなー。

35mm版の50mmレンズに装着すると円周魚眼、100mmレンズに装着すると

対角線魚眼として使えるアダプター。

付属品は本体とケースにカメラ装着用のアダプターリング(58mm径)に

当時の取扱説明書、説明書付きは今となると貴重だなー。

アダプターリングも58mmと大きいので、ステップアップリングでサイズ変更すれば

大抵のレンズに対応可能なので助かった。

まずは説明書通り、50mmレンズに装着してみたら円周画像にならないので

はて?と考えたら、あぁ、デジカメの画面サイズがAPS-Cと35mm版より小さいので

円周表示とならないのか。

そんなわけでAPS-Cで52.5mm相当になる35mmレンズに装着し、カメラ本体と連結

大抵のレンズに対応可能なので助かった。

まずは説明書通り、50mmレンズに装着してみたら円周画像にならないので

はて?と考えたら、あぁ、デジカメの画面サイズがAPS-Cと35mm版より小さいので

円周表示とならないのか。

そんなわけでAPS-Cで52.5mm相当になる35mmレンズに装着し、カメラ本体と連結

なんかもの凄く怪しい外観ダー(笑)

使用方法はまず元となるレンズ側の絞りは開放にして、絞りは魚眼アダプター側の

絞りを動かして露出を調整するので、カメラの露出モードを絞り優先AEにして

レンズの絞りを開放値に設定。

説明書によると元のレンズの距離設定が無限大の時、1m~∞までピントが合う

と書いてあるからAFはOFFにしてレンズの距離を無限大に設定。

大抵の撮影はこれで問題ないでしょう。

後は撮影あるのみ(笑)

撮影場所はC78 -5日前の東京ビッグサイト

画面左右の黒い所はトリミングして若干レタッチを実施

使用方法はまず元となるレンズ側の絞りは開放にして、絞りは魚眼アダプター側の

絞りを動かして露出を調整するので、カメラの露出モードを絞り優先AEにして

レンズの絞りを開放値に設定。

説明書によると元のレンズの距離設定が無限大の時、1m~∞までピントが合う

と書いてあるからAFはOFFにしてレンズの距離を無限大に設定。

大抵の撮影はこれで問題ないでしょう。

後は撮影あるのみ(笑)

撮影場所はC78 -5日前の東京ビッグサイト

画面左右の黒い所はトリミングして若干レタッチを実施

ビッグサイト入口

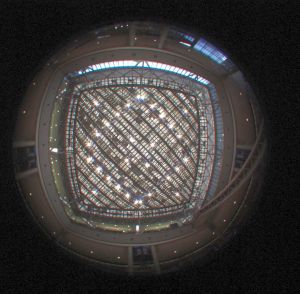

西ホール天井の照明

西ホール3の上から

西3と4ホールの間から下を見る

肉眼じゃ、一目で見渡せないアングルですな

円周画像なので、気が付かないで撮影すると傾きます(汗)

連絡通路上より

同じく連絡通路上より

連絡通路を下りて駅へ向かうルートより

りんかい線 国際展示場駅改札付近

対角線魚眼でも難しいのに、円周魚眼だとそれ以上に使うのが難しいですー。

レンズ性能としては、古い製品なので色々とアラが出ているけど、

手軽に魚眼の風景が楽しめる製品として、もし廉価で見つける事が出来たら

購入しておくと楽しいかと思います。

撮影機材

PENTAX K200D

PENTAX FA35mm F2

ケンコー 魚眼コンバージョンレンズ

カメラとアダプター本体撮影は

SONY α200

TAMRON 18-200mm F3.5-6.3(A14)

レンズ性能としては、古い製品なので色々とアラが出ているけど、

手軽に魚眼の風景が楽しめる製品として、もし廉価で見つける事が出来たら

購入しておくと楽しいかと思います。

撮影機材

PENTAX K200D

PENTAX FA35mm F2

ケンコー 魚眼コンバージョンレンズ

カメラとアダプター本体撮影は

SONY α200

TAMRON 18-200mm F3.5-6.3(A14)

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://seijinn.asablo.jp/blog/2010/08/10/5277927/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。